这又是一篇博主的“无病呻吟”,内容有些混乱,完全就是想到啥写啥,不喜欢的大家可以移步其他文章。

最近博主看了不少新闻。

或者换一种说法:博主为了不落后于时代,不被时代发展落下,“被迫”每天了解大量的新闻和信息。

每天看完热搜榜、新闻榜之后,会有一种“不够、我还要”的感觉。

不知道大家有没有一种感觉。

前些年,我们或在学校学习,或刚入职场工作。往往我们闷头去做一件事情,很久才能“抬起头”了解一次世界的时候,发现这个世界并没有什么太大的变化。

仿佛世界的发展速度和过去的几千年一样,至少不会有让人脱离认知的改变。

而近几年,时代的变化速度,正在呈现指数级的提升,和官方提出的“百年未有之大变局”理念无比契合。

别的不说,就说人工智能(聊天生成式人工智能),从chatgpt、到gpt-4、再到国产ai崛起、到gpt-4o、deepseek的横空出世、豆包等国产ai的普及使用,甚至据说现在deepseek已经跌落神坛。

这群雄逐鹿、风起云涌一般的变化,才历时短短的不到3年。

是不是感觉不可思议?

就感觉chatgpt已经是很久之前的东西了,其实chatgpt的首发时间是:2022年11月30日。

距这篇文章的发布时间,仅2年零8个月,满打满算还没到3年。

可以说,如果一个囚犯在2022年11月前被判入狱10年,等他2032年出来的时候,很可能像是穿越到未来世界一样,估计和刘姥姥初入大观园没什么两样。

哦不对,现在的监狱已经开始学习CAD制图啥的了,也挺与时俱进的。

话扯远了,咱们再说回来。

2年零8个月的时间够干什么的?

读完一个初中或者一个高中?

就连读完一个3年制的大专的时间都不够,更别说4年制的本科了。

听说现在很多本科院校甚至专科院校都加设了人工智能等相关的专业。

咱且先不论那些高校里教授人工智能课程的教师够不够“专业”。我先预测一波,估计很大一部分跟风的院校的人工智能课程,又是那些“人工智能的定义”、“人工智能的发展历史”、“人工智能的影响”等等可以说毫无用处的东西。

即使一些学校真心去教授一些实用的东西,但是按照现在的人工智能的发展速度,从编著印刷教科书、到开设课程教授学生,到学生毕业去实践,估计这些知识早已“过时”,或者说已经被时代淘汰了。

这一次或许并不是高校的课程落后于社会,而且社会发展太快,高校的教学模式跟不上。

我说这些并不是去否定高等院校的教学能力,而是在提出一种思考的方向:

当科技正以比人类学习接受其知识更快的速度发展,那么后面的人类如何才能学会并接着推动科技更进一步发展?

半路出家,不从底层学起?

可是多次的科技迭代告诉我们,颠覆性的科技创新,无一不是从底层颠覆的。

或许绝大部分的人只能停留在使用的层面上。

时代的车轮滚滚而过,势不可挡,不会因为任何人而有所停滞。

那我们普通人如何才能保证自己是坐在车里,而不是那被车轮无情碾过的蝼蚁?或者是燃烧室里那用于给“时代火车”提供动力的“煤炭”?

我们不得而知。

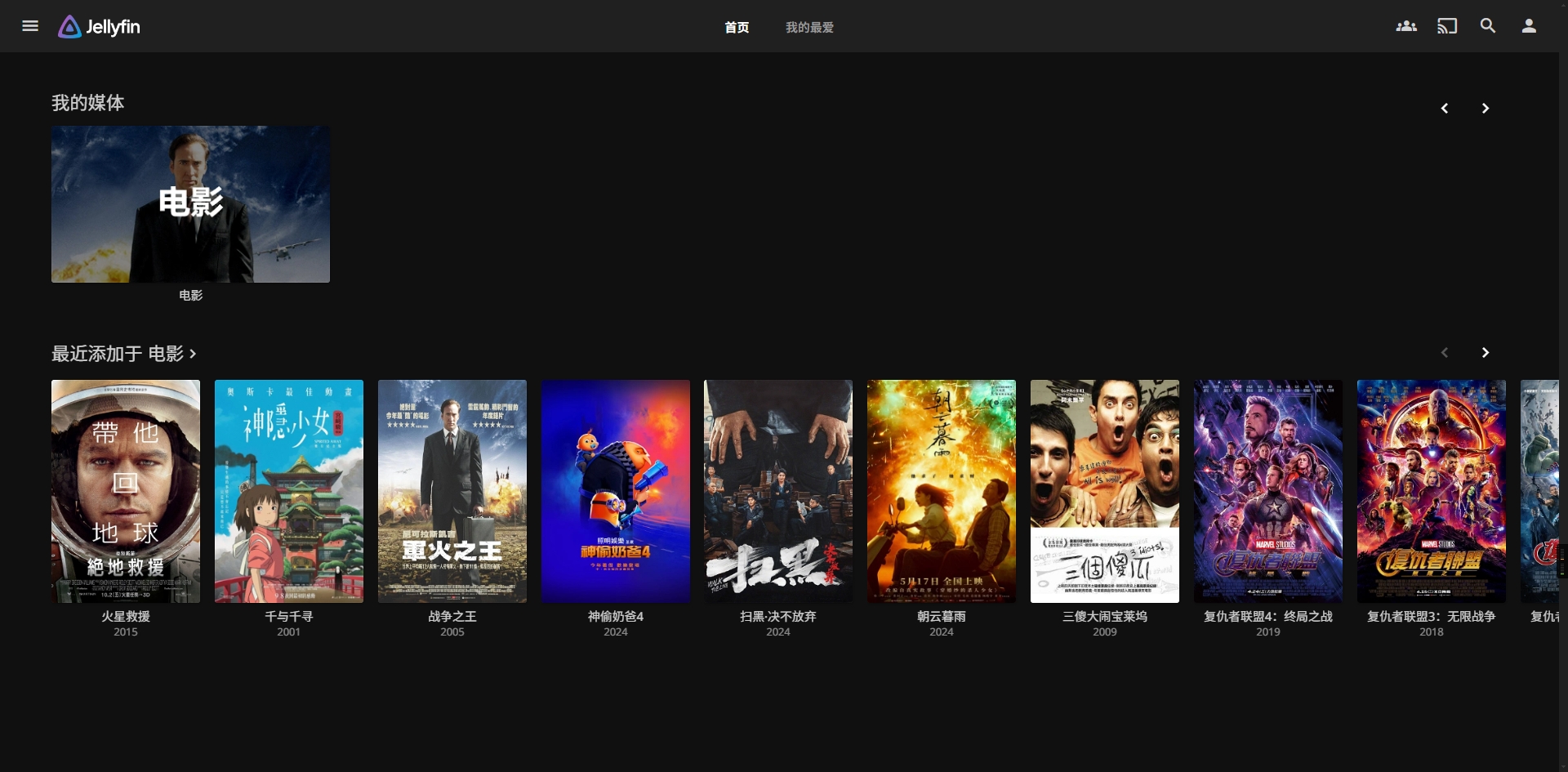

所以我才会“被迫”的每天查阅大量的新闻和信息,即使可能赶不上任何一个风口,但至少也能“死得明白”一些。

在接触了大量信息之后,我发现了很多陌生的但是挺有意思的东西。

比如二次元的“吧唧”、“痛包”、“谷子”、“Labubu”;“直播带货”、“短剧”、“文旅xx”、“搭子”、“饭圈”、“脱口秀”、“新国风”等。

这些不同于之前的网络流行语,而是实实在在的一种文化。

一种区别于传统概念上的文化。

一部部看起来无脑的短剧能让人一刷就是一天;

一句听着就不可信的“家人们”就能让人们纷纷掏钱包;

一种看上去就很廉价的别针铁皮徽章配上一个人物图案就能高价售卖、有价无市;

。。。

是现在人们的自持力或者抵抗诱惑的能力越来越不足,还是我们已经“老了”?看不懂现在“年轻人”的文化了?

我感觉,每一个时代人群有每一代的文化,这是无可厚非的,因为每一代人的生活环境不同,土壤不同,所以只要没有违反主流的社会价值观即可。比如饭圈文化,这就是不可取的。

英国科幻作家道格拉斯·亚当斯曾经说过一句话,完美地解释了年龄代沟的产生原因:

任何在我出生时已经有的科技都是稀松平常世界本来秩序的一部分;

任何在我 15-35 岁之间诞生的科技都是将会改变世界的革命性产物;

任何在我 35 岁之后诞生的科技都是违反自然规律甚至要遭天谴的!

代入现实就是:

70后出生记事时,生活都是困难的,所以带着一家人活下去是他们这一辈的任务,所以现在的很多70后不太能玩儿明白手机,但是却都还保留着勤俭节约的习惯;

80后出生记事时,赶上时代发展、制度改革,所以努力工作成为了他们的主要任务,他们这一辈的人基本没赶上什么好的政策,属于苦累和获得比最差的一代人;

90后出生记事时,开始了科技发展、信息化的发展,中国的网购也是起源于90年代,所以90后比70后80后更容易接受信息化的变化;

00后出生记事时,社会已经有了一定的信息化的基础建设,他们记事的时候,手机就已经是普遍之物,电脑也不再是不可及的物件,所以他们可以说出生就生活在信息化的时代;

10后出生时,全社会的信息化基建基本已经完成,他们记事开始,网购就已经是日常行为了,人工智能也开始萌芽了,所以他们开始无法理解“上个世纪”出生的人的理念;

而现在的20后,我女儿她们这一辈的人,从出生开始,人工智能已经在蓬勃发展了,机器人也已经达到了很高的水平。可以说对于我们来说,她们出生就在“罗马”。很难想象她们以后的生活是一种什么样的光景,她们的这一代人的新兴文化我们又是否能够接受。

看着这些的陌生的文化圈子和人声鼎沸的直播间,我真的感觉自己成了“守旧派”。

我印象中的社会不是这样子的,最起码主流不应该是这样的。

现在因为一些现实情况和决策影响问题,造成了现在学历和就业匹配度越来越大。

辛辛苦苦本科毕业,发现社会上根本不缺本科牛马,甚至是硕士学历在就业市场也在疯狂贬值。

反观自媒体,很多没有上过大学的人“都”能成为大主播,有挣大钱的机会。

这种幸存者偏差,导致学习无用论又开始在某些地方甚嚣尘上。

通过近两年研究生名额扩招和考研人数断崖式下跌的反差、以及考公人数爆发式增加就能看出来,现在的年轻人越来越清醒,学历再高也是为了工作服务的,工作是为了稳定的生活服务的,而没有什么工作比公务员更稳定和有保障的了,特别是在工作岗位如此“动荡”的时代。

所以,我很割裂。

一边是“全民娱乐”化带来的情绪冲击。

各种低质的短剧、短视频、直播等被算法裹挟着平等的分发给每一位身处信息茧房的年轻人,甚至针对性的推送。

给怀孕的妻子推送婆婆对儿媳妇儿如何如何恶毒;

给上班的丈夫推送自己工作辛苦妻子却如何如何不理解自己;

给婆婆推送儿媳妇会如何如何不孝顺自己;

给年幼的小孩推送大人们都是如何如何不理解自己,扼杀小孩子的天性;

给谈恋爱的女生推送各种节日不送礼物是“原罪”;

给谈恋爱的男生推送男方总在付出而女方总是索取;

等等。。。

算法的针对性可以说非常明显。

之前解释算法:算法会根据每个人喜欢的内容不同,进而有针对性的推送更多用户喜欢的东西,从而更加智能的服务用户;

而现在的算法,难都就真的没有夹带私货吗?真的没有在悄无声息之间引导和挑动用户的某些情绪吗?

就算真的没有夹带私货,那算法难道没有筛选和限制某种危险或者过度推送造成的风险的监管吗?

如果完全根据用户喜欢进而一味的进行推送,难道真的不怕造成更多的反社会人格出现吗?

不,他们不怕,他们还嫌不够。

因为这些算法都是商业公司开发的,他们的目的并不像他们宣传的那样光鲜亮丽。

更好的服务用户并不是他们最终的目的,他们最终的目的是让用户给他们掏钱、付费,而如何能让用户心甘情愿的掏钱?

那必然是调动情绪,人们在理性的时候会去判断得失,而一旦情绪“上头”,很多冲动消费就是这么来的。

至于无节制的被挑动情绪的后果,那就和算法“没关系”了,那是用户自己的事儿了,或者是整个社会的问题。你看,多讽刺。

另一边,是我还尚存一丝理智的传统观念。

好好上学、好好工作、努力赚钱、让家庭过上好日子。

走正路、走“稳”路、不走邪路、不投机取巧等等。

这些从小被灌输的思想和现实发生的碰撞,时常让我陷入迷茫。

从建国以来,这么多年,社会早已形成了完整的里外两面。

一边学校让你学习仁义礼智信,一边社会告诉你赚钱最重要,其他的都是屁话。

很少有人知道的社会真相:

老实人靠双手挣钱,永无出头之日;

聪明人靠钱生钱的赚钱,或许有发家的可能;

而资本家起家,更多的是靠“骗”,靠一个美好的但空虚的故事。

但是这些里层的规则违反了表层上学校教书育人,仁义礼智信的“初衷”,所以学校几乎都是只教知识,却从来不直接教人如何赚钱,甚至是如何挣钱。

导致很多工作常识只能到工作中才能学习,即使是大专或者职校也是。

因为它们不过是缓解就业压力的一种手段罢了。

果然,这个世界是复杂的、多面的。

小时候什么都不懂,所以看什么都是纯净的。

随着慢慢长大,知道的东西慢慢多了起来,了解的信息也越来越驳杂,对世界的认知反而是逐渐的模糊了,开始看不懂了。

也是,这毕竟是一个几十亿人组成的世界,想要一个人看得懂,那确实是不可能。

估计,我也就只能去尽力守护住自己的一方小世界的“安稳”了。

看不懂的,我尊重,但是我选择不看。

唯物了近30年,我发现唯心才是最舒服的生活方式。

自我、本我、超我?

无所吊谓,我就是我!

老了,我也是我。

多数人都是人云亦云,随波逐流还没啥思考能力的乌合之众。

是的,怕就怕在科技失速的时代,人类赖以标榜的文化和思考上也失了速。

这或许是我个人的杞人忧天,对自己跟不上时代发展步伐的一种恐惧的具象化体现。

现在的各种事物发展更新迭代的太快了,也是为了顺应时代发展的潮流,不更新迭代只有被后来者居上的份。

是的,已经快到一般人根本跟不上节奏了。